“이제 엄니만 건강하면 돼야. 다른 거 필요 없어. 이제 재밌게 살아야재.” 양승대(57)씨는 지난 14일 전남 화순군 도암면 용강리에 새로 짓고 있는 집 앞에서 어머니 김금순씨(86)를 끌어안고 이렇게 말했다. 어머니는 “가족들 오면 마을회관서 모이지 않아도 되고… 나도 인자 (동네에서) 기 좀 펴고 살아야재” 하며 눈물을 훔쳤다.

어머니와 아들은 독립유공자 후손이다. 김씨의 할아버지 김용상 선생은 1914년 서울에서 독립운동 자금을 모금하다 체포돼 투옥됐다. 이후 고향에 내려가 망명 동지들을 지원하며 활동하다 다시 체포돼 혹독한 고문으로 순국했다. 할아버지가 떠난 뒤 가세는 기울었고 어려운 형편에 김씨는 글도 깨우치지 못했다. 슬하에 여덟 남매를 뒀지만 그들 역시 경제적으로 어렵다. 이 가족에게 독립운동의 대가는 가난의 대물림이었다. 이런 사정을 대변하듯 유일한 보금자리인 집마저 기둥까지 썩어 언제 무너져도 이상하지 않을 상태가 됐던 지난해 7월, 한국해비타트가 손을 내밀었다. 주거빈곤 퇴치 활동을 벌이는 해비타트는 2017년부터 광복회와 함께 ‘독립유공자 후손 주거개선 캠페인’을 벌이고 있다. 윤권중 해비타트 목조프로젝트팀장은 “이 집을 처음 방문했을 때 한쪽 땅이 꺼지고 건물의 반이 무너진 모습에서 독립유공자 후손의 힘겨운 삶을 여실히 목격했다”고 말했다.

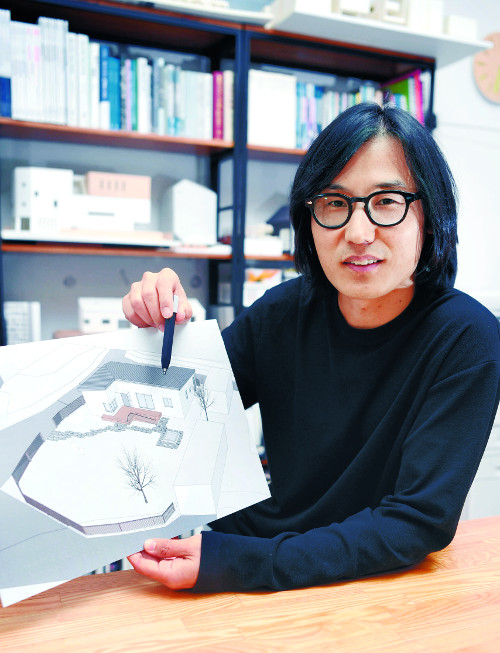

리모델링이 불가능한 상태여서 신축하기로 결정됐다. 설계를 맡은 건축사무소 공유의 김성우 소장은 거동이 불편한 노모와 장애가 있는 아들이 함께 지내는 데 불편하지 않도록 단층 구조에 대청마루 같은 실내형 다목적 공간을 배치했다. 해비타트는 지난해 광복절에 가수 션과 함께 진행한 행사의 기부금 3억3000만원 중 절반가량을 들여 공사를 시작했다. 이제 완공을 앞두고 있다. 마땅히 나라가 보살펴야 했던 이들에게 너무 늦게 새 집이 생겼다.

화순=사진·글 윤성호 기자 cybercoc@kmib.co.kr