폭염 속 서울 도심에서 콘크리트 더미와 아스팔트 열기에 지칠 때면 버스를 타고 자하문 고개로 향한다. 일에 쫓겨 움츠렸던 영혼이 짙은 녹음과 청량한 바람을 만나 다시금 기지개를 켜는 곳. 윤동주(1917~45) 시인의 언덕과 윤동주 문학관이 그곳에 있다.

코로나19 대유행으로 거리두기가 격상되며 윤동주 문학관도 잠시 숨을 고르는 중이다. 시인의 얼굴과 ‘새로운 길’ 육필을 새긴 하얀 철문이 지나가는 사람을 바라보고 있다. ‘내를 건너서 숲으로/ 고개를 넘어서 마을로// 어제도 가고 오늘도 갈/ 나의 길 새로운 길’ 윤동주는 연희전문 입학 직후인 1938년 5월 이 시를 썼다. 대학 새내기 시절, 연세대 안 시내를 건너 청송대 숲길을 지나 마을로 내려가는 고갯길을 걸으며 이 시를 만났다. 어떤 길을 걸어야 하나. 새로운 삶이란 무엇일까. 걸으며 묵상하는 일에 시작을 함께하던 노래다.

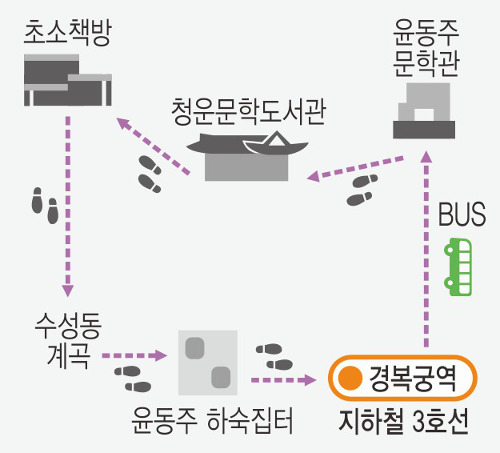

문학관 뒤편 시인의 언덕에 오르면 서울 도심이 한눈에 내려다보인다. 겸재 정선이 1741년 뽀얀 안개비 속 인왕산과 북악산 사이 한양 도성을 내려다본 그림, ‘장안연우(長安煉雨)’를 그린 곳이다. 언덕에서 잠시 풍경에 취한 뒤 발걸음을 아래로 향해 청운문학도서관을 찾아간다. 콘크리트 구조 지하층 위에 지상층 한옥을 멋지게 지어 올린 공공도서관이다. 아래층 서가에서 ‘윤동주 자필 시고전집’(민음사)을 빌려 위층 작은 연못 위 한옥 정자에서 읽는다. 분홍빛 배롱나무와 하얀 연꽃, 아담한 크기의 폭포 물소리가 더해져 시인의 가지런한 글씨가 마음으로 직행한다.

도서관을 나와 인왕산로를 걸어 ‘초소책방’으로 향한다. 초소책방은 인왕산 중턱에 청와대 방호 목적으로 50년 넘게 경찰 초소로 이용된 건물을 리모델링한 곳이다. 1968년 김신조 사건의 유물인 이곳을 골조만 남기고 통유리로 덮어 전면 개방 구조로 재탄생시켰다. 경계와 폐쇄의 초소 공간을 개방과 소통의 책방으로 거듭나게 한 지혜가 엿보인다. 커피와 빵뿐만 아니라 기후위기에 맞서 녹색 변화를 권하는 주제의 책들이 서가 한가득 전시돼 판매되고 있다. ‘차량 빼 달라’는 알바생의 방송 목소리가 분위기를 깨곤 하지만, 남산 관악산 우면산 청계산까지 보이는 전망이 이를 되갚아 준다. 온실가스를 내뿜는 자동차 대신 걸어서 혹은 자전거를 타고 온 사람들이 책방의 주인공임을 깨닫는다.

수성동계곡을 거쳐 서촌으로 내려가면 오른쪽에서 ‘윤동주 하숙집터’를 만난다. 윤동주가 후배 정병욱과 1941년 5월부터 넉 달간 하숙했던 소설가 김송의 집이 있던 자리다. 지금은 연립주택이 들어서 그때의 흔적을 찾을 수 없지만, 한쪽 벽에 작은 태극기가 새겨져 있다. 이 집에서 윤동주는 ‘십자가’를 비롯한 10편의 시를 쓴다.

‘괴로웠던 사나이,/ 행복(幸福)한 예수·그리스도에게/ 처럼/ 십자가(十字架)가 허락(許諾)된다면// 모가지를 드리우고/ 꽃처럼 피어나는 피를/ 어두워가는 하늘 밑에/ 조용히 흘리겠습니다.’

김응교 숙명여대 교수는 시로 만나는 윤동주를 다룬 책 ‘처럼’(문학동네)을 저술했다. 김 교수는 “‘처럼’이란 조사만 한 행으로 있는 시를 영어 일어 중국어 시에서 본 적이 있나요”라고 묻는다. 이어 “이웃을 내 몸 ‘처럼’ 사랑하는 것이 얼마나 어려운 일인지 윤동주는 알고 있었다”며 “타인의 괴로움을 외면하지 않고 그 고통을 나누는 순간, 개인도 행복한 주체가 되는 그 길을 윤동주는 택한다”고 했다. ‘자화상’과 ‘팔복-마태복음 5장 3~12절’을 거쳐 윤동주가 찾은 새로운 길, 자기 성찰에서 시작해 이웃의 슬픔을 외면하지 않고 파시즘에 맞서 저항의 언어를 택한 시인이 그토록 바랐던 광복절이 다가온다.

우성규 기자 mainport@kmib.co.kr