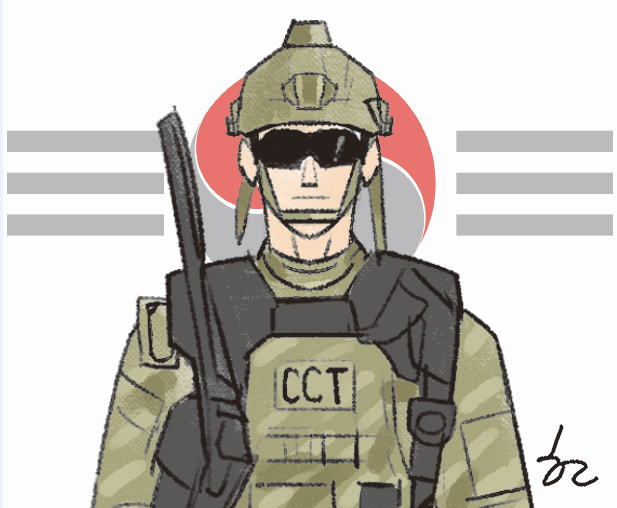

아프가니스탄에서 ‘미라클’ 작전이 성공할 수 있었던 데에는 CCT(Combat Control Team·공정통제사)의 활약이 컸다. CCT는 최강의 부대를 가리는 TV 프로그램 ‘강철부대’에 출연했던 해병수색대, 707부대, 특전사, UDT(해군 특수전전단), SDT(군사경찰특임대), SSU(해군 해난구조전대)에 비견되는 공군의 특수부대다.

CCT는 기상·풍향·풍속 등의 정보를 아군 수송기에 알리고 수송기가 원하는 위치로 안전하게 들어오도록 관제하는 것을 주요 임무로 한다. 베트남전에서 맹활약을 펼친 미 공군 CCT에 자극받아 1978년 4월 창설했다. 그래서 ‘784부대’라고도 부른다. CCT는 ‘적진에 가장 먼저 들어가 가장 늦게 나온다’는 부대 모토대로 아프간에 가장 먼저 들어갔고 가장 늦게 철수했다. 멋진 모토인데 미 공군 CCT의 것 ‘First there, last out’ 그대로다.

CCT가 되기 위해선 고된 훈련과정을 거쳐야 한다. 후보생 교육 12주, 항공관제 교육 16주, 자체교육 1년, 육·해군 특수부대 및 해병대 위탁교육 3년을 이수해야 한다. 이처럼 훈련이 ‘빡’세서 여군에는 지난해에야 비로소 문호가 개방됐다. 비용 또한 만만치 않아 CCT 요원 1명 양성하는데 전투기 조종사 육성하는 것만큼 든다고 한다.

총원 20~30명의 극소수 정예로 운영되는 CCT는 미라클 작전 이전까지 공군의 또다른 특수부대 SART(항공구조사)에 비해 존재감이 미약했다. 우리 군엔 CCT가 유도할 정도의 대규모 공수부대가 없어서다. CCT가 선도 적지 침투 임무를 맡는 미군과 달리 우리 군의 경우 침투하는 특수부대가 자체적으로 이 임무를 수행한다. 미군을 흉내내 만들긴 했는데 창설 목적과 달리 쓰임새가 극히 제한적인 사이비 CCT가 되고 말았다. 게다가 특수부대 가운데 가장 작은 규모여서 특수부대 대접도 제대로 받지 못하고 진급이나 장비 면에서 불이익이 잦았다고 한다. 제2 미라클 작전의 성공을 위해서도 CCT의 사기진작책 마련이 절실하다.

이흥우 논설위원