가을비가 추적이던 2014년 9월 한 무리의 외국인이 서울 중구 장충로 대로변에 섰다. 이들은 한국근대건축보존단체 도코모모코리아와 국립현대미술관이 주최한 도코모모세계대회에 참석하려고 한국을 찾은 건축가들로 서울의 근대 건축물을 둘러봤다. 김수근 선생이 건축한 경동교회도 그중 하나였다. 외부인의 시선으로 교회를 본 이들은 ‘한국형 모더니즘 건축’이라며 감탄사를 뱉어냈다.

7년 전처럼 가을비가 내리던 지난달 27일 내부인 시선으로 건축물 경동교회 이야기를 듣기 위해 승효상 이로재 대표와 채수일 경동교회 담임목사를 만났다. 국가건축정책위원장을 지낸 승 대표는 스승인 김수근 선생과 함께 경동교회를 설계했다.

2016년 담임목사로 취임한 채 목사는 1980년 12월 완공한 경동교회에 대해 승 대표에게 하고 싶은 말도, 묻고 싶은 것도 많았다. 채 목사는 교회를 보는 사람들의 다양한 시선부터 이야기했다.

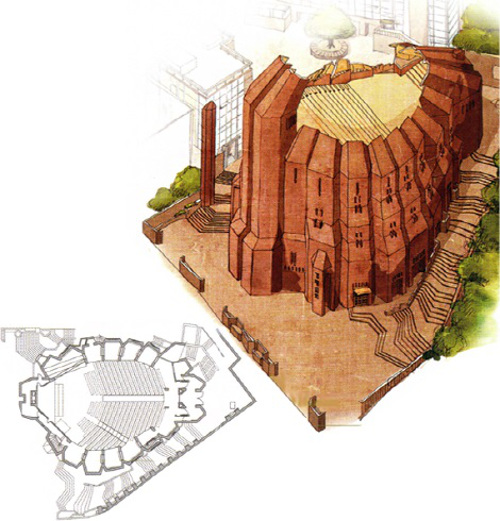

“교회를 위에서 내려다보면 물고기 형상 같다는 사람이 있어요. 예배당에 들어서면 누군가는 고래의 배 속에 들어간 요나 같다고 했고, 누군가는 노아의 방주를 얘기했어요.”

교회 홈페이지에는 경동교회 건물을 이렇게 설명한다.

“경동교회는 신학적 상징과 영적 울림이 충만한 건축물이자 미학적 독창성을 지닌 건축물이다.… 세상을 위해 기도하는 손을 형상화한 메인 타워와 골고다 언덕길을 형상화한 본당 진입로, 천장에서 십자가로 내리비치는 환한 빛, 예배당을 떠받치는 듯 열두 사도를 상징하는 12개 기둥은 깊은 감동과 영적 울림을 준다.”

채 목사도 “예배당 안 12개 기둥이 열두 제자를 뜻하는 게 아니냐”고 물었다.

승 대표의 답은 예상을 빗나갔다.

“건축 사이즈에 맞춰 12개로 나눠 설계했을 뿐입니다. 건축은 메타포(은유)예요. 사람들은 우리에게 ‘무슨 뜻’을 건축에 담았냐고 묻지만 뜻을 담는 건 사람들이에요. 경동교회엔 성도들이 뜻과 의미를 부여했죠.”

그러면서 기념비적 교회건축물이라 소개되는 프랑스 롱샹교회 이야기를 꺼냈다.

그는 “현대건축 최고의 거장이라 불리는 르 코르뷔지에가 55년 프랑스 동부 시골 마을인 롱샹의 언덕에 5년간 공사해 세운 건축물”라며 “코르뷔지에가 롱샹교회 하면 떠오르는 이미지를 사람들에게 물었더니 ‘기도하는 마리아’ 등 200여개의 답이 나왔다”고 했다. 롱샹교회처럼 경동교회도 ‘성도들의 다양한 상상을 펼칠 수 있는 교회’가 되기를 바라는 희망이 엿보였다.

그렇다고 경동교회에 신앙적 가치를 담지 않은 건 아니다.

“강원용 목사님이 김수근 선생에게 전화로 건축을 의뢰했어요. 한국교회 큰 어른이 우리를 믿고 맡기신 거죠. 김수근 선생은 기독교인이 아니라 성경적 의미 등은 제가 담당했어요.”

강대상 뒤 천창으로 들어오는 빛은 17m 높이의 십자가를 비추며 숭고함과 웅장함을 더했다. 교회 안으로 예배자를 이끄는 외부 계단에도 숨은 뜻이 있었다. 계단은 본당 앞에서 끝나지 않고 꼭대기 탑 바로 아래 옥상예배당 입구로 이어졌다.

승 대표는 “교회문은 열려 있어야 한다는 생각에 외부에서 옥상예배당으로 자유롭게 출입하도록 계단을 연결했다”고 설명했다.

자연스럽게 옥상예배당으로 이야기가 옮겨졌다. 건축 당시 옥상예배당은 열린 공간이었다. 갈라진 탑 사이로 하늘이 뚫려 별이 보이고 빗물이 떨어졌다. 예배의 공간이자, 공연·전시 등 문화의 공간이기도 했다. 지금은 열린 하늘은 덮여 있다. 소음으로 인한 민원 때문이었다.

채 목사가 “본래 설계로 돌아가려고 덮어놓은 지붕을 제거할 계획”이라며 “기독교적 가치인 열림, 비움의 공간으로 어떻게 구성할까 고민 중”이라고 귀띔했다. 성도들 대다수도 계획에 동의했다. 80주년인 2025년까지 철거비용을 마련할 예정이다.

채 목사가 예배당 건물 바로 옆 선교관 옥상으로 안내했다. 기도하는 손처럼 보인다는 탑이 내려다 보였다. 채 목사의 질문이 이어졌다.

“여기서 보니 벽돌로 감싼 외벽과 달리 탑 안은 노출 콘크리트로 마감했어요. 이유가 있었나요?”

답은 ‘음향’ 때문이었다. 승 대표는 “벽돌은 울퉁불퉁해 소리를 먹지만 콘크리트는 매끈해서 소리 전달이 잘된다”고 말했다.

예배당 내부에도 사용한 노출 콘크리트를 승 대표는 ‘정직한 재료’라고 했다.

“만드는 대로 형태가 나와요. 차가운 콘크리트 소재가 사람의 손으로 만든 거푸집을 거치면서 따뜻함도 입혀져요. 작업 과정도 기도하듯 경건합니다. 거푸집에 콘크리트를 부으면 기포가 생기지 않도록 다져야 하고 며칠 동안 굳는 걸 기다려야 합니다.”

외부는 울퉁불퉁한 파벽 벽돌이다. 세월의 흔적처럼 먼지와 때가 묻기를 바랐다.

선교관을 나와 예배당으로 향했다. 예배당 문이 열렸음에도 건물 외벽에 창문이 거의 없다 보니 낮인데도 명도가 낮게 느껴졌다. 그럼에도 갑갑하지 않았다. 곳곳의 작은 창과 강대상 위 천창에서 들어오는 빛은 경건함을 더했다.

채 목사는 “외벽을 빽빽하게 채운 담쟁이 넝쿨을 제거했다”고 전했다. 넝쿨뿌리가 벽돌 틈을 파고들어 비만 오면 예배당 안에 물이 차기 때문에 내린 결정이었다. 사라진 넝쿨의 존재가 아쉬웠지만 덕분에 가려진 창이 열렸고 빛이 들어왔다.

예배당 내 유일한 장식은 출입문에 만든 스테인드글라스 하나뿐이다. 승 대표는 “건축할 때 만든 건 아니다”고 했다. 이전까지 교회를 장식한 건 콘크리트 벽의 못 자국들이다. 혹자는 인간의 존재론적 고뇌를 내적으로 형상화했다고 봤다.

승 대표를 따라 2층에 오르니 본당 공간이 한눈에 보였다. 정직한 소재라는 콘크리트의 힘이 느껴졌다. 12개 기둥은 직각이 아닌 사선으로 꺾이며 보로 연결됐다.

실수한 것만 보여 자신이 만든 건축물엔 다시 가지 않는다는 승 대표에게 경동교회는 어떤 존재일까. 승 대표는 “경동교회는 다르다. 실수는 보이지만 세월이 흐르면서 그 실수를 성도들이 메운 게 보인다”고 말했다.

그러면서 경동교회의 건축적 역할을 기대했다.

“유럽은 성도가 많이 줄었지만 오래된 성당교회는 여전히 사람들에게 경건함과 안식을 주는 공간입니다. 한국의 교회도 기도하는 공간, 안식을 주는 공간이라는 점에서 꼭 있어야 합니다. 경동교회가 그렇게 됐으면 해요.”

글=서윤경 기자, 사진=신석현 인턴기자 y27k@kmib.co.kr