“예수님이 이 땅에 오셔서 하신 사역은 크게 세 가지입니다. 첫째 복음을 전파하며 죄인을 구원하신 것, 둘째 하나님 말씀을 가르치신 것, 셋째 병자를 치료하신 겁니다. 선교사들은 예수님 사역을 본받아 가는 곳마다 교회를 세워 복음을 전합니다. 동시에 학교를 세워 진리를 가르치고, 병원을 설립해 환자를 치료하며 인류를 변화시킵니다. 아프리카에 교회 학교 병원을 세우는 일을 하는 이유입니다.”

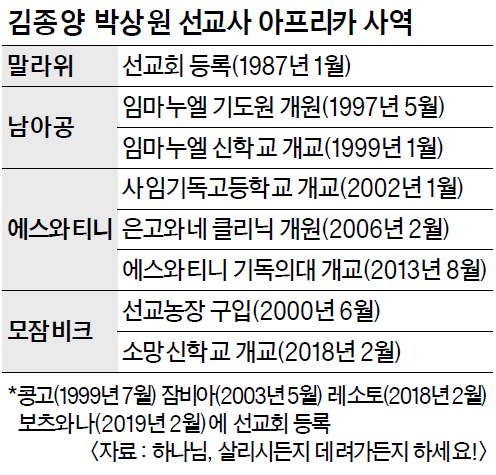

‘한국에서 온 리빙스턴’으로 불리는 김종양(76) 아프리카 선교사가 ‘하나님, 살리시든지 데려가든지 하세요!’(규장)에서 밝힌 소명이다. 책은 그의 동역자이자 부인인 박상원(72) 선교사가 썼다. 이들 부부는 1986년 아프리카 말라위 빈민촌 원주민 집에서 더부살이로 복음을 전하기 시작해 지금까지 아프리카 7개국 700여곳의 교회 개척을 도왔고 8000여명의 학생들을 가르치는 사역을 감당하고 있다. 현재는 에스와티니 기독의대를 설립하고 교목으로 섬기고 있다.

한국 체류 중인 선교사 부부를 지난 29일 서울 은평구 사택에서 만났다. 남편 김 선교사가 아프리카에 첫발을 내디딘 얘기부터 꺼냈다. 76년 독일 산업연수생으로 선발돼 출국한 그는 함께 머물던 파독 한인 간호사들의 전도로 복음을 받아들인다. 이후 독일 베뢰아신학교와 영국 웨일스신학교를 졸업하고 85년 기독교대한하나님의성회 세계선교회와 한국병원선교회 독일지부 파송으로 말라위로 출국한다. 하지만 첫 100일간 지독한 고난을 체험한다.

“파독 간호사들이 보내주기로 약속한 매달 500달러 선교비가 아무리 기다려도 말라위 우편 사서함에 오지 않는 겁니다. 돈이 없으니 호텔에서 나와 원주민 빈민촌에 들어가 얹혀살기 시작했죠. 모기와 도마뱀이 얼굴로 떨어져 잠을 이루지 못하는 생활 속에서 하나님을 많이 원망했습니다. 하루 몇 조각의 빵으로 버티는데 빵에서 개미가 나와 다 먹지도 못했습니다. 그러다 100일째 되는 날 응답을 받았죠. 사서함 번호가 2836이었는데, 그동안 독일에서 2863으로 보냈던 겁니다. 비자 발급 비용이 없어 추방 직전까지 몰렸다가 간신히 벗어났습니다.”

빈손으로 가는 선교를 체험한 김 선교사는 이후 고국에 있던 부인과 어린 아들을 불러온다. 스위스 알프스보다 더 멋진 아프리카의 알프스, 말라위라고 소개했다. 부인은 당시 공항에서 아들에게 먼발치에 서서 손을 흔드는 아시아인이 네 아빠가 맞냐고 물었고 아들은 아니라고 했다. 그런데 남편이었다.

“살이 너무 빠져 바지 허리춤에 구멍이 6개나 뚫려 있었습니다. 벨트 살 돈이 없어 구멍을 뚫고 입고 다닌 거죠. 그걸 보면서 날이 밝도록 한잠도 못 잤습니다. 유럽으로 간 남편이 가족과 상의도 없이 선교사가 되어 아프리카 빈민촌으로 부르는 현실에 당혹스러움을 넘어 화가 많이 났습니다.”

빈민촌 더부살이 시절, 박 선교사는 어린 아들에게 달걀을 먹여 보는 게 소원이었다고 했다. 매일 현지인들을 집으로 데려와 음식을 나누는 남편이 야속하기만 했다. 누구나 그럴 수밖에 없는 ‘바가지’를 긁은 것이다.

그러던 박 선교사는 말라리아와 황달을 동시에 앓으며 고열에 시달리다 평생 처음 ‘사랑하는 내 딸아. 네가 거듭나야 하겠다’는 음성을 들었다고 했다. 눈물로 회개하는 밤이 지나고 남편을 의자에 앉힌 채 박 선교사는 무릎을 꿇고 남편의 발밑에서 악한 아내를 용서해 달라고 기도했다.

책은 박 선교사의 ‘바가지’와 회심, 극심한 가난과 말라리아, 황달, 폐결핵, 심장병과 여러 번의 교통사고와 권총 강도에 이어 2020년 8월 코로나로 인해 부부가 의식을 잃고 죽음 문턱까지 갔다 온 일까지 담담하게 서술한다. “고난 당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 율례들을 배우게 되었나이다.”(시 119:71) 악처에서 동역자로 거듭난 박 선교사가 평생 되뇌어온 말씀이다.

우성규 기자 mainport@kmib.co.kr