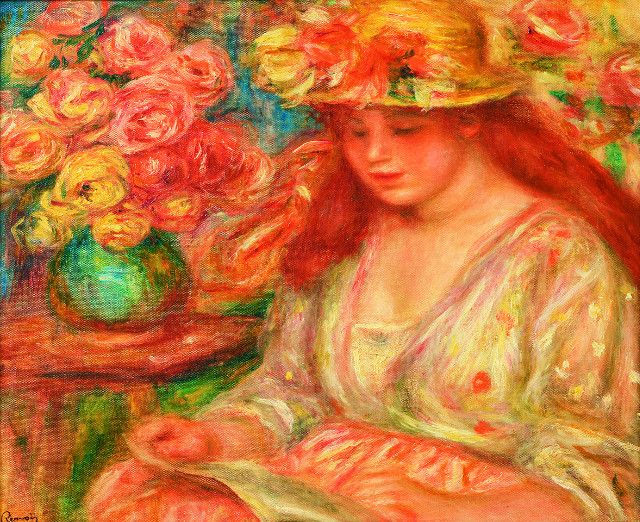

여인이 의자에 앉아 책을 읽고 있다. 제법 파인 상의로 살짝 보이는, 부풀어 오른 가슴에서 소녀티를 막 벗고 성인이 된 여인의 향기가 풍긴다. 인상주의 화풍으로 그려졌다는 것쯤은 어렵지 않게 알아챌 수 있다. 한국인이 가장 사랑하는 게 인상주의 그림이니까. 햇빛을 받아 흐릿해진 윤곽선, 옷자락에 반사된 광선의 흰색 하이라이트가 대충 처리된 방식 등이 그렇다. 화병에 꽂힌 장미꽃과 받쳐 입은 치마의 색상조차 머리카락의 톤과 같은 붉은색으로 처리돼 화면 전체에 사랑스러움과 생기를 불러일으킨다.

이 그림은 피에르 오귀스트 르누아르(1841∼1919)가 1890년대에 그린 ‘책 읽는 여인’이다. 이건희 컬렉션에 포함돼 국민 품에 안긴 이 작품을 보노라면 “그리는 법도 모르면서 잘 그리는 화가, 그가 바로 르누아르다. 요술을 부리듯 아름다운 점 하나, 애무하는 듯한 빛 한줄기로도 충분히 표현한다. 뺨엔 마치 복숭아처럼, 귓전을 울리는 사랑의 미풍을 받아 가벼운 솜털이 잔잔하게 물결친다”고 했던 폴 고갱(1848~1903)의 찬탄이 떠오른다.

이건희 컬렉션에 한국 근대 화가들뿐 아니라 르누아르와 고갱, 클로드 모네, 에두아르 마네, 카미유 피사로, 파블로 피카소, 호안 미로 등 서양 근대 화가 8명의 작품이 포함됐다는 것은 어깨가 으쓱할 일이다. 일본의 인상주의 컬렉션을 부러워했는데, 우리도 수량은 부족하지만 마침내 ‘한 세트는 갖췄구나’ 하는 기분이 든다.

책 읽는 여성은 인상주의 화가들이 즐겨 다룬 테마다. 모네가 야외 나무 그늘의 풀밭 혹은 벤치에 앉아 책을 읽는 여성을 하나의 풍경처럼 포착했고 마네가 시대에 항거하듯 지적인 모습으로 담았다면, 르누아르는 사랑스러운 인물 초상화처럼 담았다. 지적 활동에 몰입하는 모습이라기보다는 남성 화가의 시선에 포착된 관능성을 드러낸다. 이런 이유로 인상주의 화가들이 그리는 ‘책을 읽는 여성’ 이미지는, 거리의 활보는 남성의 몫이고 여성에겐 실내에서 하는 바느질감 처럼 책을 안겼다는 비판도 받는다.

이 짧은 지면에 페미니즘 시선에 대한 얘기를 길게 쓸 생각은 없다. 책 읽는 여성을 그렇게 깨물고 싶게끔 사랑스럽게 표현할 줄 아는 르누아르의 능력이 어디서 흘러나왔을까 하는 궁금함을 추적하고 싶을 뿐이다.

르누아르는 프랑스 중부에서 7남매 중 여섯째로 태어났다. 4세 때 재단사인 아버지, 재봉사인 엄마를 따라 파리로 상경했다. 그림에 재능이 있음을 안 부모는 13세 되던 해 도자기 화공 견습생으로 그를 맡겼다. 찻잔과 그릇에 예쁜 꽃 그림을 그리고 나중에는 장식 부채의 채색도 했다. 루브르박물관에 가서 대가의 그림도 참고했는데, 그 대상이 18세기 로코코풍의 우아한 그림들이었다. 예쁘고 우아하며 관능적인 것에 대한 선호와 미감이 이때 싹트지 않았을까.

화공이 아니라 화가가 되고 싶었던 그는 자신이 받은 임금으로 교습비를 대며 1861년 스위스 화가인 샤를 글레르의 화실에 들어갔다. 20세 때의 일이다. 이듬해 국립미술학교인 에콜 드 보자르에 입학했다. 르누아르를 살찌운 곳은 자유로운 분위기였던 글레르의 화실이다. 이곳에서 모네, 알프레드 시슬레, 프레데크 바지유 등을 만났고 나중에 이들과 함께 인상주의를 이끈 미술사의 주인공이 되니 말이다.

프랑스에서 화가로 출세하고자 하는 이들은 정부가 주관하는 살롱전에 줄기차게 응모한다. 르누아르는 68년 살롱전에 당시 연인 리즈를 그린 ‘양산을 든 리즈’를 출품해 큰 성공을 거뒀다. 그는 74년 살롱전 낙선자들이 정부에 대항하듯 만든 첫 전시회에 모네, 시슬레 등과 참여했다. 모네가 출품한 ‘해돋이, 인상’이 비평가의 조롱을 당하는 바람에 ‘인상주의’ 호칭을 얻은 그 유명한 전시다. 이들은 의기투합해 야외에서만 그리고자 했고 서로 모델이 돼주곤 했다. 같은 장소를 함께 그리기도 했다. 르누아르는 자신처럼 가난했던 모네와 특히 친했다. 둘이 함께 그린 수영장 딸린 식당 ‘라 그르누이에르’(1869)는 우정의 인증사진 같은 그림이다.

모네, 피사로, 카유보트 등 다른 인상주의 화가들이 기차역, 해안, 들판, 도시의 거리 등 풍경을 그렸다면 르누아르는 인물에 포커스를 맞췄다. 시대의 풍속화 같은 인상주의 걸작 ‘물랭 드 라 갈레트의 무도회’(1876)도 이때 남긴 그림이다. 몇몇 인물은 머리 부분만 대충 묘사하는 등 무도회에서 춤추고 마시며 흥에 겨워 담소하는 사람들에게 햇빛이 잘게 부서지는 효과를 연구한 이 작품은 3회(1877) 인상주의 전시회에 출품했다. 그가 총 8회의 인상주의 전시회에 모두 참여한 것은 아니다. 관전에도 냈는데, 가난했던 만큼 당선돼 성공하고 싶은 욕망을 누르기 힘들었을 것이다.

인상주의 화가 르누아르의 작품에서 종종 인상주의와 거리가 먼 작품을 발견하고 당혹감을 느낄 때가 있다. 특정 시기의 작품에선 캔버스 속 모델이 도자기처럼 윤곽이 뚜렷하고 양감이 있다. 예컨대 85년 작 ‘머리를 가다듬는 욕녀’는 여인의 흰 피부가 도자기처럼 윤곽선이 또렷이 표현돼 있다. 사연이 있다. 그는 인상주의 화풍으로 그리다 막다른 골목에 도달했다는 느낌을 받았다. 그즈음인 1881년 말 40세의 르누아르는 르네상스의 거장 라파엘로의 작품을 보고 싶어 이탈리아로 떠났다.

“로마에서 라파엘로의 작품을 봤습니다. 너무 아름다웠고 더 빨리 못 본 게 아쉬웠습니다.”

그리하여 르네상스의 또렷한 입체감을 특징으로 한 고전주의와 접속한 르누아르의 회화 세계는 선이 흐물흐물한 인상주의와 반대 방향으로 달리며 19세기 신고전주의 화가 장 오귀스트 도미니크 앵그르식의 ‘차고 우아한 도자기 같은’ 회화로 재탄생한다.

이탈리아 여행에서 돌아온 뒤 결혼하고 아이를 낳고 키우며 50대로 접어든 르누아르는 인상주의로 돌아간다. 피아노를 치고 책을 읽고 잡담하고 꽃을 꺾는 등 색상이 부드럽고 풍만한 육체의 여성 초상화를 많이 그린다. 프랑스 정부는 르누아르의 92년 작 ‘피아노 치는 소녀들’을 사들이는 등 작품성을 공식 인정했고 1900년에는 레지옹 도뇌르 훈장을 수여한다.

운명의 여신은 두 가지 행복은 주지 않는 법인가. 절정의 시기로 치닫던 98년부터 류머티즘 증상이 심해졌다. 70세가 된 1911년부터는 증상이 너무 심해 그림에 진력하려면 산책도 중단해야 했다. 관절염으로 몸이 비틀어졌다. 손 떨림을 막기 위해 움츠러드는 손에 붕대를 감은 뒤 붓을 잡아야 했지만, 죽는 해까지 그림을 그렸다. ‘목욕하는 여인들’(1918~19)이 유작이다. 화면 중심의 두 여인은 터질 듯 풍만한 몸매로 표현되고 색채는 붉은색과 주홍색으로 에너지가 넘친다. 생의 마지막 순간까지 여인의 사랑스러움과 건강한 관능미를 찬양했던 화가 르누아르. 그것이 어디서 흘러나왔는지는 아직 모른다. 다만 그가 여인의 가슴에 찬탄을 보내며 이렇게 말한 데서 어림짐작할 뿐이다. “신이 이러한 미를 창조하지 않았다면 나는 결코 화가가 되지 않았을 것이다.”

손영옥 문화전문기자 yosohn@kmib.co.kr