1991년 12월 25일. 크리스마스였던 이날은 20세기에서 가장 중요한 날 중 하나로 기록된다. 1917년 프롤레타리아 러시아혁명으로 등장한 소련이 패망한 날이기 때문이다. 74년 동안 공산혁명과 사회주의를 수출하고 동구권을 지배하던 소련은 80년대부터 경제적 고립에 허덕였다. 미하일 고르바초프 공산당 서기장이 등장해 ‘페레스트로이카(개혁)’ 정책을 시행하며 숨통을 틔우는가 했더니 독일 통일 이후 동구권이 붕괴하자 이를 견디지 못하고 역사의 뒤안길로 사라졌다.

소련 패망과 함께 냉전시대도 종말을 고했다. 세계인들은 비로소 자본주의 대 사회주의, 서방 대 소련·중국·동구권의 첨예한 대립과 대결로부터 자유로워졌다. 냉전 시기 매년, 아니 매일 매 순간 지속했던 핵전쟁의 위협과 공포도 이날을 기점으로 중단됐다. 인류는 영원히 이 소모적인 군비 확장 경쟁과 핵전쟁의 공포가 사라질 줄 알았다.

미국과 소련이 쌓아놓았던 핵무기들은 ‘과거의 추악한 잔재’ 정도로 취급받았고, 북한과 이란, 인도와 파키스탄이 핵무기 개발에 나설 때마다 유엔과 국제사회는 일사불란하게 이를 저지하는 ‘공동전선’을 형성했다. 적어도 21세기는 평화와 군축의 시대가 될 것이란 확신이 빠르게 전 세계로 확산된 것이다.

그런데 이런 희망은 한순간에 무너져 내렸다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 일으킨 우크라이나 전쟁에 의해서다.

2월 말 러시아군의 일방적인 침공으로 시작된 이 전쟁은 당초 세계 2위의 군사대국 러시아의 승리로 손쉽게 끝날 것이란 예상이 지배적이었다.

하지만 전쟁의 양상은 결코 러시아에 유리하게 돌아가지 않았다. 대통령부터 필부필부(匹夫匹婦)까지 똘똘 뭉쳐 결사항전에 나선 우크라이나의 힘은 러시아군이 감당할 수 없을 정도로 녹록지 않은 저력을 과시하고 있다.

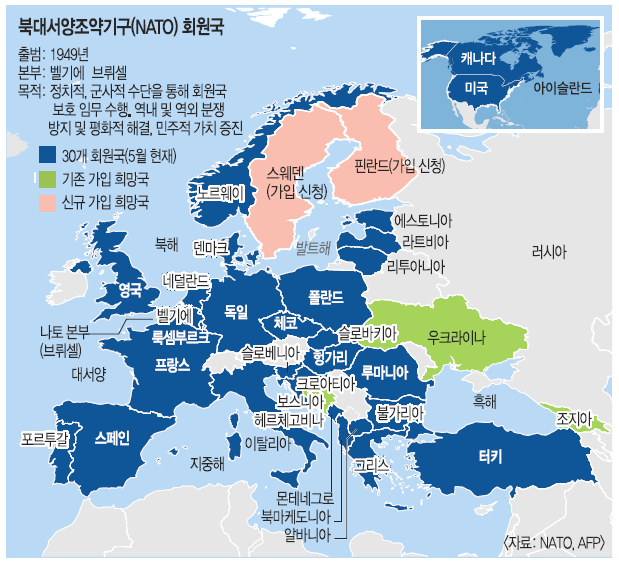

우크라이나 수도 키이우(키예프) 점령에 실패하고 북서부전선에서 도망치듯 퇴각한 러시아군은 2014년 이후 점령한 크림반도와 노골적인 친러시아 성향을 보이는 돈바스 지역(도네츠크·루한스크주)만이라도 차지하려 안간힘을 쓰고 있지만, 이마저도 힘겨워진 형국이다. 미국과 북대서양조약기구(NATO·나토)의 첨단 서방무기를 속속 제공받는 우크라이나가 남부전선과 동부전선에서 대규모 역공에 나서고 있어서다.

푸틴 대통령은 이처럼 러시아군이 위기에 몰릴 때마다 핵무기 사용 위협을 가하고 있다. 러시아군이 우크라이나 북서부전선에서 퇴각할 당시 처음으로 핵무기 사용 가능성을 언급했던 그는 핀란드와 스웨덴의 중립국 포기·나토 가입 발표가 나오자 또 핵무기 사용 위협을 가했다. 우크라이나가 러시아 국경 내 군사시설 정밀 타격에 나서자 전술 핵무기 사용을 언급했고, 최근엔 미국이 우크라이나에 최신 다연장 로켓포 M124 HIMARS를 제공키로 하자 다시 핵 사용 카드를 꺼냈다.

미국과 서방은 푸틴 대통령의 언급을 단순한 ‘으름장’이나 수사로만 여기지 않는다. 20년 이상의 독재로 의사결정이 푸틴 1인에 의해서만 이뤄지는 러시아 정치체제 특성상 갈 데가 없는 궁지에 몰리면 핵무기를 실제 쓰고도 남을 정도로 극단적인 선택을 할 수 있다는 사실을 뒤늦게 자각하게 된 것이다.

미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 최근 “우크라이나 전쟁 이후의 세계는 20세기 말부터 21세기 초반까지 지속했던 ‘핵 없는 세상’ 혹은 ‘대량 살상 전쟁이 사라진 세상’이 될 수 없을 것”이라는 내용의 분석기사를 게재했다. 소련 패망 이후 국방예산을 대규모 줄이며 평화에 취했던 유럽 전체가 31년 만에 군비확장 모드에 돌입했다는 것이다.

신문은 가장 먼저 “러시아가 일으킨 우크라이나 전쟁은 냉전시대보다 더 위험한 유럽을 목전의 현실로 만들었다”고 지적하고 있다.

냉전시대의 대립이 미국 중심의 나토 대 소련 중심의 바르샤바조약기구, 즉 다수국 대 다수국의 구도였다면, 이제는 미국·서방·동유럽·북유럽이 망라된 나토 대 러시아, 즉 다수국 대 일국의 전면 대립 구도다. 다시 말해 의사결정 구조가 푸틴 1인에 의해 지배되는 러시아가 어떤 국가를 대상으로 하든 전면전쟁을 일으킬 가능성이 훨씬 커졌다는 의미다.

영세중립국이던 스웨덴과 핀란드마저 나토에 가입하고 군비 확장에 돌입한 게 가장 좋은 예시다. 두 국가는 언제 푸틴 대통령의 결심이 전쟁으로 치달을지 모르는 상황에서 중립만 표방한다고 안보가 담보되지 않는다는 판단을 내린 셈이다.

통일 이후 군사부문을 70% 이상 감축했던 독일의 재무장도 이런 차원이다. 절약한 군사비로 경제 발전에만 힘을 쏟던 독일은 이번 전쟁으로 자신들이 얼마나 안보에 취약한 국가구조를 갖고 있는지 깨닫게 됐다. 핵잠수함과 핵무기 등을 지닌 경쟁국 영국 프랑스 수준의 재무장이 필수적이라는 판단을 내리고 있는 것으로 추정된다.

소련 시절 사회주의권이던 폴란드 체코 슬로바키아 루마니아 리투아니아 라트비아 에스토니아 등은 나토의 안전보장 수준을 더 높이는 한편 러시아제 무기 위주의 군사력을 첨단 서방무기 중심 체제로 바꾸기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 폴란드 국방장관이 우리나라를 찾아 ‘한국산 무기’ 수입을 늘리겠다고 발표한 것도 이런 차원으로 해석된다.

NYT는 “냉전시대 최악의 유산으로 여겨지며 31년 동안이나 버려지다시피 했던 핵무기가 다시 ‘절멸의 수단’으로 각광받기 시작했다”면서 “핵개발 잠재력을 가진 국가들이 모두 핵무기 보유에 나서려는 움직임을 보인다면 그야말로 세계는 재앙을 맞게 될 것”이라고 경고했다.

NYT는 “국제정치의 역학과 질서가 이 같은 움직임을 제어한다 해도 냉전 종식 이후 31년간 지속했던 ‘평화와 군축의 시대’는 다시 돌아오지 않을 개연성이 크다”면서 “이제 세계의 패러다임은 군비확장과 핵 위협의 시대로 바뀌는 형국”이라고 평했다.

신창호 선임기자 procol@kmib.co.kr