현대자동차그룹이 ‘레벨3(완전 자율주행 전 단계) 자율주행’ 상용화에 속도를 내고 있다. 운전대에서 손을 떼고 시속 80㎞로 달릴 수 있는 자율주행차를 올해 안에 출시할 것으로 보인다. 완전 자율주행의 현실성에 대한 회의론이 갈수록 커지고 있는 상황이라 현대차그룹이 미래 모빌리티 주도권 경쟁에서 유리한 고지에 올랐다는 분석도 나온다.

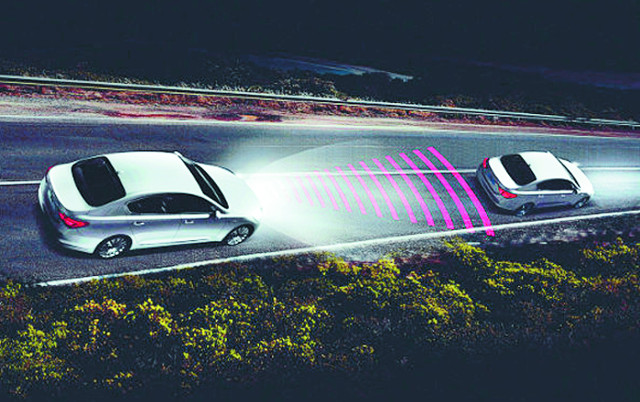

현대차는 올해 안에 출시하는 제네시스 신형 G90에 레벨3 자율주행 기능을 탑재한다. 현재 완성차 업체들이 양산차에 탑재한 자율주행 기술은 레벨2(부분 자동화) 수준이다. 앞차 간격 유지, 차선 이탈 방지 등으로 운전자의 주행을 ‘보조’한다.

이와 달리 레벨3에선 운전 주도권이 자동차에 있다. 자동차가 스스로 주행하고 운전자는 비상 상황에만 개입한다. 운전대에서 손을 떼도 경고음이 울리지 않는다. 잠들지 않는다면 영화를 보거나 책을 보는 등 ‘딴짓’을 하는 게 가능하다. 현재 글로벌 완성차 시장에서 레벨3 차량을 시장에 내놓은 곳은 벤츠(S클래스)와 혼다(레전드) 정도다. 테슬라 차량의 자율주행은 레벨 2~2.5 수준이다.

유엔 산하 자동차안전기준국제조화포럼(UN/ECE/WP.29)은 레벨3의 최고 속도를 시속 60㎞로 제한한다. 고속도로나 자동차 전용도로에서 시속 60㎞ 이하로 주행할 경우 도로 흐름에 방해가 될 수 있기 때문에 사실상 자율주행을 하기 힘들다. 하지만 제네시스는 신형 G90의 자율주행 최고 속도를 당초 계획했던 시속 60㎞에서 80㎞로 상향하기로 방침을 정한 것으로 알려졌다. 레벨3가 상용화되려면 최고 속도를 올리는 게 필요하다는 판단에서다. 자동차 업계 관계자는 “현대차그룹은 내년 출시하는 기아 EV9부터 레벨3 최고속도를 시속 80㎞로 할 계획이었지만 상용화 시계를 앞당긴 것”이라고 6일 말했다.

국토교통부는 최근 자율주행차의 조기 상용화를 위해 완성차 업체가 제한속도 범위 내에서 자율적으로 최대속도를 정할 수 있도록 레벨3의 안전기준을 개정했다. 사고발생 시 책임소재 기준도 마련했다. 국토부 관계자는 지난달 27일 열린 심포지엄에서 “책임의 주체는 기본적으로 제조사이지만, 운전자가 경고상황에서 제어권을 받지 않으면 운전자 책임”이라고 설명했다.

완성차 업계에서는 레벨4(완전 자율주행)의 실현 가능성을 재검토해야 한다는 목소리도 나온다. 미국 포드의 존 라울러 최고재무책임자(CFO)는 “완전 자율주행 시장에서 수익을 내기에는 너무 먼 여정이 남았다. 인공지능(AI)이 운전자를 돕는 수준인 레벨3 수준의 자율주행 구현에 집중할 것”이라고 말했다. 미국 시장조사 업체 내비건트리서치는 2030년에 신차 중 절반 이상이 레벨3 이상을 적용한다고 내다봤다. 포드와 폭스바겐이 36억 달러(약 5조1100억원)를 투자했던 자율주행 선두주자 ‘아르고 AI’는 지난달에 전 직원 2000여명에게 사업 중단을 통보했다. 로이터는 “완전 자율주행에 대한 회의론이 확산하면서 신규 투자나 인수를 희망한 회사를 찾지 못했기 때문에 문을 닫았다”고 분석했다.

이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr