우리나라 민법은 1958년 제정됐을 때부터 만 나이를 사용했다. 태어나면 한 살이 되고 설날마다 한살씩 더하는 세는 나이가 법률적으로는 정확하지 않기 때문이다. 현행 민법 807조는 ‘만 18세가 된 사람은 혼인할 수 있다’고 규정하고 있다. 1958년에는 ‘남자 만18세, 여자 만16세에 달한 때에는 혼인할 수 있다’였는데 양성평등에 위배된다는 여론에 2007년부터 바뀌었다. 민법 1061조에는 ‘만 17세에 달하지 못한 자는 유언을 하지 못한다’고 적혀 있다. 민법은 개인의 재산·가족 관계를 규율하는 법이다. 결혼, 사망 등으로 재산을 나누는 룰을 정할 때 만 나이를 기준으로 사용하는 건 당연하다.

만 나이는 우리 정부의 표준 셈법이다. 1961년 5·16 군사쿠테타에 참여한 뒤 박정희 국가재건최고회의 의장의 지시로 정부를 이끈 송요찬 내각수반은 “1962년 1월 1일부터 국민의 연령 계산을 만 나이로 통일한다”고 발표했다. 이후 정부의 모든 공문서는 만 나이를 기준으로 입안됐다. 18세가 돼야 투표를 할 수 있고(주민투표법 5조), 14세가 되지 않으면 범죄를 저질러도 처벌받지 않는다(형법 9조). 여기에도 기준은 만 나이다. 몇몇 예외를 빼면 우리는 공식적으로 만 나이에서 벗어난 적이 없다.

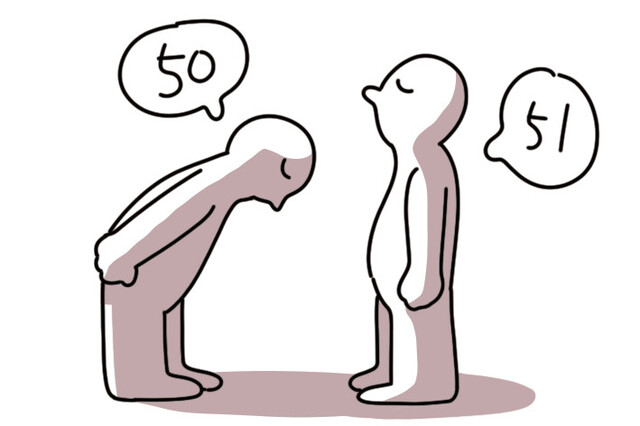

하지만 만 나이는 관공서와 법정에만 머무른다. 우리는 여전히 세는 나이에 익숙하다. 같은 해에 태어났으면 모두 같은 나이다. 몇 월에 태어났는지 따지지 않아도 되고, 1월 1일에 같이 한살씩 먹는 게 훨씬 편하기 때문이다. 매년 3월 입학식이 끝나면 전국의 모든 초등학교 1학년이 동급생이 된다. 학교에서는 학년에 따라 형·아우가 갈라지고 존댓말과 반말을 쓰는 계급이 만들어진다. 이는 평생 이어진다.

복잡한 셈법을 만 나이로 통일하겠다는 윤석열 대통령의 공약에 맞춰 그제 국회에서 민법과 행정기본법 개정안이 통과됐다. 1962년 내각수반의 발표를 법제화하는 것은 의미 있는 일이다. 하지만 이 정도로 나이를 앞세운 낡은 서열 문화가 바뀔지 의문이다. 법으로 해결할 수 없는, 할 일이 아직 많다.

고승욱 논설위원