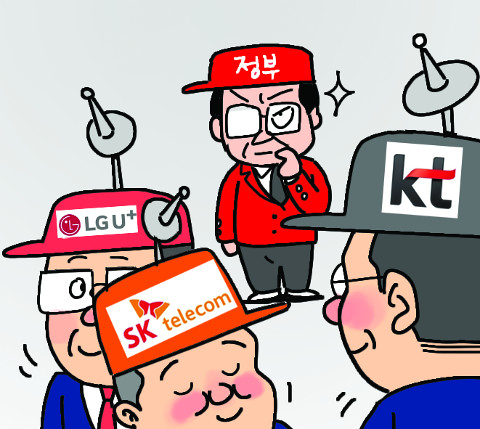

정부가 이동통신 산업의 ‘과점 구조’를 깨기 위한 작업에 돌입했다. 이동통신 3사(SK텔레콤, KT, LG유플러스)가 장악하고 있는 구조이다 보니 가계통신비 부담이 커졌고, 전체 산업의 발전 속도가 느려졌다는 게 정부의 판단이다. 정부는 이동통신 시장의 완전경쟁을 유도하기 위해 제4 이동통신사 설립까지 추진할 계획이다.

과학기술정보통신부는 20일 이동통신 시장 경쟁 촉진 방안 마련을 위한 태스크포스(TF)를 구성했다고 밝혔다. TF는 박윤규 과기정통부 2차관을 비롯해 외부전문가, 유관 연구기관 등이 참여한다. 윤석열 대통령이 지난 15일에 열린 제13차 비상경제민생회의에서 이동통신 시장 과점 해소와 경쟁 촉진을 위한 특단대책을 마련하라고 지시한 이후 나온 정부 차원의 대응이다.

정부는 현재 이동통신 시장이 3사 중심의 담합구조로 이뤄져 있다고 진단한다. 이 때문에 국민이 이용 패턴에 맞는 요금제를 선택할 기회를 박탈 당했다는 것이다. 국내 통신산업이 가격으로 자원을 효율적으로 배분하지 못하는 ‘시장 실패 상태’라고도 본다. 박 차관은 “국내 이동통신 시장은 이동통신사 간 인수·합병(M&A)을 거쳐 과점구조가 형성된 2002년 이후 20년 넘게 3사 중심에서 벗어나지 못했다. 시장 기능이 제대로 작동하지 않고 있다”면서 “경쟁 없는 이동통신 시장은 쉽게 집중화하고 서비스 품질이 저하될 뿐만 아니라 소비자 후생도 감소할 수밖에 없다. 이동통신 시장 환경을 고치지 않으면 산업이 도태되고 피해는 국민이 떠안아야 한다”고 강조했다.

정부는 경쟁 활성화를 위해 ‘진입 장벽’을 낮출 예정이다. KT와 LG유플러스로부터 5G 28㎓ 대역을 회수했는데, 이를 신규 사업자에게 할당하는 식으로 제4 이동통신사를 출범시키겠다는 목표다. 정부는 2010년부터 제4 이동통신사의 시장 진입을 추진해왔다. 하지만 기업들이 중간에 포기하거나 심사기준을 넘지 못해 번번이 무산됐다. 이번에는 기존 이동통신사들과 경쟁할 수 있도록 자급제 스마트폰을 지급하고 단말기·장비 공동구매, 정책금융기관을 통한 망 구축·사업운영 등에 걸쳐 다양하게 지원해 성공시키겠다는 전략이다.

다만 이동통신 업계는 시큰둥하다. 대규모 자금을 투입할 여력이 있는 기업은 이미 이동통신 사업에 진출해 있다. 이들 기업은 대부분 기업 간 거래(B2B) 형태로 이동통신 사업을 운영하고 있다. 일반 소비자를 대상으로 하는 서비스를 출시하는 데 별다른 관심이 없다. 중견·중소기업이 선뜻 진출하기도 어렵다. 수조원에 달하는 초기 인프라 구축 비용을 감당해야 하기 때문이다. 기존 이동통신사로부터 인프라를 빌려 서비스할 수 있지만, 성장에 한계가 있다. 학계 전문가는 “시장을 흔들 ‘메기’가 필요하지만, 자금력이 관건인 만큼 진입하려는 기업을 찾고 지원하는 데 정부가 집중해야 할 것”이라고 말했다.

전성필 기자 feel@kmib.co.kr