현재 상영 중인 영화 ‘증인’에는 자폐증(Autism)을 가진 소녀 지우(김향기)가 나온다. 지우는 살인 사건의 유일한 목격자로 법정에 선다. 할아버지가 죽을 때 웃고 있었다는 지우의 증언에 변호사 순호(정우성)는 “자폐아는 사람의 표정조차 잘 구분하지 못한다”며 지우를 정신병자로 몰고 증언에 신빙성이 없다고 주장한다.

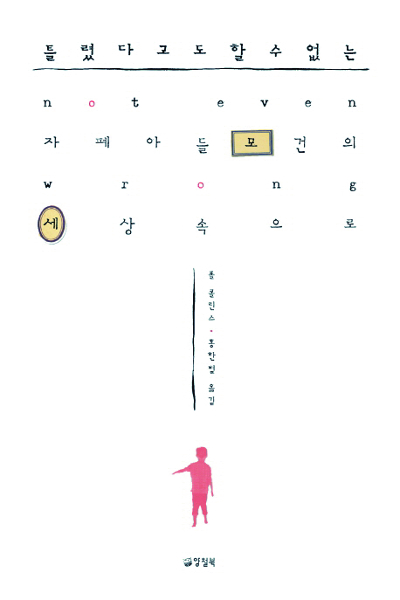

자폐증이 있으면 일반적으로 타인의 감정을 잘 이해하지 못한다는 점에서 순호의 변론 일부는 그럴듯하지만, 자폐가 정신적 특질의 발현이라는 관점에서 보면 지우가 정신병을 갖고 있다는 그의 주장은 편견에 불과하다. 신간 ‘틀렸다고도 할 수 없는(not even wrong)’은 아들 모건이 자폐라는 진단을 받은 뒤 아들을 관찰하고, 자폐증을 보였던 이들을 찾아 나선 한 교수 아버지의 얘기다.

부제는 ‘자폐 아들 모건의 세상 속으로’다. 자폐증이란 다른 사람과 상호 관계가 잘 형성되지 않고 정서적인 유대감도 갖기 어려운 일종의 발달장애다. 요즘은 자폐범주성장애(ASD·autism spectrum disorder)란 말이 학자들 사이에 보편적으로 사용된다. 여기에는 한정된 분야에 관심을 갖는 아스퍼거 증후군이나 특정 영역에서 뛰어난 역량을 발휘하는 서번트 증후군 등이 포함된다.

모건은 영화 ‘증인’의 지우처럼 읽고 암기하는 데 탁월한 재능을 보인다. 이제 겨우 두 살인데 알파벳도 쓰고 계산도 곧잘 한다. 하지만 아들은 정기검진 과정에서 자폐라는 진단을 받는다. 모건이 단지 말보다 글을 더 좋아하는 아이라고 생각해온 저자는 처음엔 이걸 받아들이지 못한다. 하지만 곧 모건이 다르다는 걸 받아들이고 아들의 세계로 조금씩 걸어 들어간다.

모건은 “안녕”이라고 인사할 때 손바닥을 자기 쪽으로 흔든다. ‘너와 나’가 아니라 ‘나’로만 이어진 세계에 살기 때문이다. 모방을 통해 익히게 되는 언어는 자폐아에게 가장 어려운 과제다. 아버지는 아들에게 말을 가르치기 위해 피나는 노력을 한다. 아버지는 두 시간 넘게 단어 카드 수백장을 읽지만 모건은 말이 없다. 포기하려는 무렵, 아들은 “치약”이란 말을 내뱉는다. 이어 그 많은 단어를 한 장씩 줄줄 읽어낸다. 아버지를 위해. 눈시울이 뜨거워지는 장면이다. 문답을 가르치는 부분은 이렇다. 아버지가 ‘먹고 싶어-베이글, 요구르트’를 종이에 쓴 뒤 모건에게 보여준다. 모건은 아빠의 손가락을 베이글 위로 가져간다. 부자 간에 이뤄진 최초의 문답이다. 평범한 아이를 기르는 부모는 지나칠 테지만 자폐아를 둔 아버지는 감격해 이 문답을 반복한다.

저자는 자폐아를 일반 학교에 보냈다가 따돌림당한 사례를 거론하며 이렇게 강조한다. “자폐인은 네모난 못이다. 네모난 못을 둥근 구멍에 넣으려 할 때, 망치질만 힘든 게 아니다. 못이 망가진다.” 모건에서 시작된 자폐 스펙트럼은 18세기 ‘야생 소년’ 피터를 비롯해 팝아티스트 앤디 워홀, 마이크로소프트 창립자 빌 게이츠, 소설가 블라디미르 나보코프까지 다양하게 등장한다.

이 책은 2006년 ‘네모난 못’이라는 제목으로 국내에 소개됐었지만 주목받지 못했다. 자폐증에 대한 의식이 척박했기 때문이다. 미국에서도 1980년 한 정신병원 입원 환자 893명을 대상으로 검사한 결과 339명이 자폐증이라는 진단을 받았다. 환자 대부분이 자폐증이란 개념이 존재하기 전에 입원한 사람들이었던 것이다. 지난해 미국에서 나온 한 보고서에 따르면 출생 영아 59명 중 1명꼴이 자폐라고 한다. 그만큼 흔하다.

이 책은 자폐증을 통해 자신을 돌아보는 여정이자 역사 속 자폐인들을 추적한 기록이다. 저자는 자폐라는 특성을 살펴보면서 ‘인간이란 무엇인가’에 대한 질문을 던진다. 자폐가 지극히 인간적인 특성이라는 것을 생생하게 보여준다. 나아가 모든 인간을 자폐라는 프리즘으로 볼 수 있고, 우리도 어떤 부분에선 자폐 스펙트럼 안에 위치할 수 있다는 것을 암시한다.

인간이란 저렇게 다르면서도 또 이렇게 비슷한 존재라는 것을 깨닫는 즐거움을 안겨주는 책이다. 하지만 이 책은 고정된 장르로 분류하기 힘든 책이다. 삶을 담은 에세이이자 역사를 기록한 사료 성격을 동시에 가졌다. 교차 서술 방식이 낯설게 느껴질 수 있다. 자폐에 대한 묘사나 설명이 장애나 병에 대해 본능적인 거부감을 가진 이들에게는 지루함을 줄지도 모르겠다.

강주화 기자 rula@kmib.co.kr