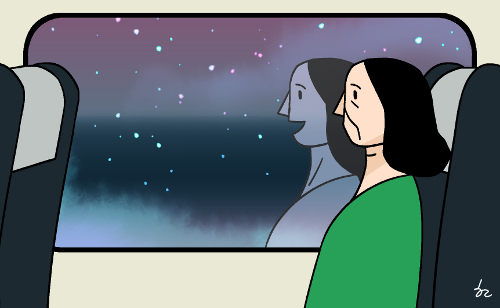

남쪽의 한 광역시에 있는 평생학습관에서 저녁 강의를 마치고 집이 있는 서울로 돌아가는 기차 안, 차창 밖으로는 캄캄한 어둠이 휙휙 뒤로 물러나고 멀리서 간간이 불빛이 나타났다 사라진다. 낮에는 새파란 하늘이 아득하게 높았고 햇빛이 눈부시게 쏟아져 내려서 ‘아, 가을이구나!’ 소리가 저절로 나왔다.

오랜만에 기차로 먼 길을 오가서일까. 오래전 20대 때 부모님께 어렵게 허락을 받아 떠난 여행이 떠올랐다. 태어나 처음으로 밤 기차를 타고 들뜬 마음으로 친구들과 무릎을 맞대고 앉아 신나게 게임을 하며 놀다가 하나둘씩 잠에 곯아떨어졌다. 그러다 누가 먼저랄 것도 없이 부스스 깨어나 눈을 비비고 보니 어느새 아침이었고 차창 가득 바다였다.

젊은 시절 나의 모든 여행 기억에 단 한 번도 빠진 적 없던 친구는 이제 더 이상 만날 수 없다. 서로가 바빠서 혹은 이런저런 이유로 마음이 멀어져서가 아니라 지난해 가을 세상을 떠났기 때문이다. 뒤에 남게 된 내가 밤 기차 안에 홀로 앉아 우리들의 젊은 시절을, 그 시절 친구의 모습을 떠올리게 될 줄 우리는 알지 못했다. 상상조차 해본 적이 없었다.

병이 깊어 이제는 한마디 말도 나누지 못하게 된 어느 날, 나는 들고 간 시집에서 하늘나라에 대한 소망을 담은 시 몇 편을 골라 읽어주고 친구에게 뒤늦은 고백을 했다. 까칠하고 까다로운 나에게 너는 늘 유순한 친구였노라고, 고맙다고. 그러고는 병실을 나와 ‘다시 만나지 못하더라도, 잘 가!’라는 인사를 집으로 돌아오는 내내 마음으로 하고 또 했다. 결국 그날이 친구와 나의 마지막 만남이었다.

기억이란 참으로 종잡을 수 없어서 오래도록 잊힌 듯 숨죽이고 있다가 어느 길모퉁이를 돌아들 때 불현듯 그 모습을 드러내며 걷잡을 사이 없이 가슴으로 확 다가와 안기기도 한다. 간간이 만나던 친구 사이에도 이럴진대 오랜 세월 서로 기대어 살며 일상을 늘 함께하던 가족들이야 말해 무엇 하겠는가.

세계 여러 나라의 종교를 오래도록 연구하신 스승께서 언젠가 직접 말씀해주셨다. “아프리카 사람들은 죽은 사람들을 언제 죽었다고 하느냐면 죽은 사람을 기억하는 마지막 사람이 죽을 때 그 사람도 죽었다고 한다. 그 사람을 기억하는 사람이 있는 한 그 사람은 살아있다는 거지.” 그러나 스승께서는 정작 당신은 떠난 뒤에 남은 사람들에게서 싹 다 잊혔으면 좋겠다고 하셨다. 세상은 늘 잊히고 있고 또 그렇게 잊어야 하는 게 자연스러운 일이라는 말씀을 덧붙이셨다.

내가 떠난 후 사람들은 나를 어떤 사람으로 기억할까. 죽음준비 교육 시간에 빼놓지 않고 글로 적어보거나 함께 이야기를 나누는 항목이다. 앞으로 다가올 어느 날 내가 세상을 떠난 뒷자리에서 사람들은 나에 대해 어떻게 생각하고 기억하며 추억을 나눌지 미래로 앞서가서 헤아려보는 시간이다.

알뜰하게 식구들 잘 건사한 사람, 약속을 잘 지킨 사람, 정직하고 믿을 수 있는 사람, 고생을 많이 했지만 웃음을 잃지 않았던 사람, 면도날 같은 사람, 일찍 혼자됐지만 씩씩하게 자식들 잘 키워낸 사람, 고집쟁이, 보증수표 같은 사람, 성격이 원만하지는 못했지만 책임감이 강했던 사람, 예수 잘 믿는 사람, 국가와 민족을 위해 젊음을 바친 사람….

수업 시간에 돌아가며 발표하고 나면 어르신들은 너무 잘난 체하면서 자랑한 것 같아 부끄럽다고들 하신다. 그러면 나는 고개를 가로저으며 절대 부끄러워할 일이 아니라고 말씀드린다. 이 이야기 속에는 그동안 스스로 꼭 지키며 살아온 생활원칙이 드러나기도 하면서, 내가 떠난 후 이러이러한 사람으로 기억됐으면 좋겠다는 희망사항까지 모두 들어있기 때문이다. 내 뒤에 남겨질 사람들에게 좋은 기억과 조금이라도 의미 있는 삶의 흔적이 된다면 남은 시간 동안이라도 이런 사람이 되기 위해 노력해볼 만하지 않겠는가.

평범하게 살았고 그리 길지 않은 시간 후에는 결국 잊히고 말 존재이지만 그날에 이르기까지 내 삶의 기억을 어떻게 남길 것인지 고민하면서 조금이나마 선한 영향을 줄 수 있다면 이것 또한 평범함 속에서 작게나마 빛나는 일이 될 수 있을 것이다. “그런 사람은 영원히 흔들리지 않을 것이다. 의로운 사람은 영원히 기억된다.”(시 112:6)

유경 어르신사랑연구모임 대표