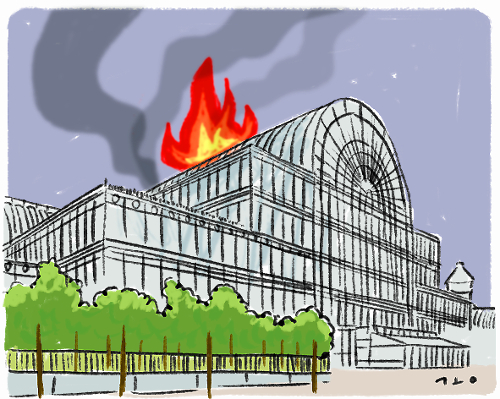

“한 시대가 끝났다.” 1936년 11월 30일 밤 영국 런던에서 화염에 휩싸인 수정궁을 바라보던 윈스턴 처칠이 탄식하며 외친 말이다. 수정궁은 산업혁명의 성공과 식민지 자원 수탈로 세계 최고 부국으로 올라선 빅토리아시대 영국을 상징했던 건축물이다. 1851년 런던 한복판에 벽면과 천장을 모두 유리로 두른 다목적 전시관으로 개장했다. 부지 면적은 9만2000㎡. 아파트단지를 조성할 수 있는 규모다. 거대한 규모와 휘황찬란한 외관에 ‘수정으로 만든 성 같다’는 한 주간지의 묘사가 이 건축물의 이름으로 채택됐다. 수정궁은 그해 열린 제1회 세계박람회(엑스포)에서 전시관으로 사용됐다.

수정궁 내부를 채운 전시물은 외관 못지않게 화려했다. 도버해협을 건너온 프랑스산 세브르 도자기, 남북전쟁을 앞두고 생산된 미국산 소총, 인도에서 약탈한 코이누르 다이아몬드, 당시 신문물로 여겨졌던 오르간, 소방차, 액압 프레스까지 그야말로 세상의 모든 물건이 수정궁으로 몰려들었다. 20세기로 넘어와 텔레비전을 발명한 존 로지 베어드의 연구실도 수정궁에 마련됐다.

설혜심 연세대 교수는 저서 ‘소비의 역사’에서 수정궁의 등장을 “여러 계층이 ‘소비자’라는 하나의 집단으로 다시 태어난 순간”으로 묘사했다. 그전까지 왕족·귀족에게만 허용됐던 백화점식 물건 전시가 수정궁에서 처음으로 부르주아·노동자 앞에 펼쳐져 소비자라는 새로운 계급을 만들었다는 관점이다. 수정궁은 19세기 영국에서 오늘의 영화와 내일의 희망을 하나로 응집하는 공간이었다.

이런 수정궁이 하룻밤 사이에 불타버렸으니 ‘한 시대가 끝났다’는 평가는 그렇게 과한 것도 아니다. 수정궁의 처참한 마지막 순간을 지켜보기 위해 자전거, 자동차, 마차, 열차를 탄 런던시민이 한밤중에 화염 앞으로 몰려 인산인해를 이뤘다. 인파를 정확하게 집계한 문헌은 없지만 ‘수천명’이라는 표현이 가장 많이 등장한다. 인명 피해는 발생하지 않았다. 하지만 수정궁의 전소를 막을 길은 없었다. 소방관 400여명과 소방차 90여대가 밤새도록 물을 뿌렸지만 가연성 물질로 가득한 연구실, 창고 곳곳에서 폭발만 반복될 뿐이었다. 어찌된 일인지 그날 밤은 유독 강풍이 몰아쳐 화염을 키웠다고 한다.

수정궁의 잔해에서 형체를 알아볼 수 있는 것은 급수탑 2개뿐이었다. 녹아내려 기이하게 굽어진 철골, 넓은 부지에 쏟아져 내린 유리 파편들. 하지만 그 잿더미 속에서도 건져낼 것은 있었다. 84년이 흐른 지금까지 학계에서 진행되고 있는 화재 원인을 추적하는 과정에서 인간은 교훈을 찾기 시작했다. ‘불이 어디에서 시작됐는가’ 하는 점보다 ‘화재로 인한 좌절감은 어디에서 기인했는가’ 하는 점으로 시선이 돌아갔다. 그 안에서 편리와 맞바꾼 파멸에 대한 문제의식이 자라났다.

19세기는 산업혁명에 성공한 영국의 공업력이 정점에 올랐던 시기다. 런던의 공장 굴뚝을 타고 하늘로 올라간 먼지 입자는 구름씨앗이 됐고, 여름마다 영국 전역에 비정상적인 강우를 쏟았다. 그 결과 썩은 작물이 유통됐고 전염병이 나돌았다. 수정궁의 벽면·천장을 화려하게 장식한 판유리는 산업화의 성공을 부각하는 ‘확대경’인 동시에 대기·하천 오염에 시달리는 도시 노동자의 신음소리를 차단하는 ‘방음벽’과 같았다.

가끔은 문명의 진보가 자해의 도구로 사용되기도 했다. 19세기 서구 산업화에서 비약적으로 발전한 화학·기계공학은 20세기 두 번의 전쟁에서 독가스나 기갑부대 같은 학살 도구를 양산했다. 수정궁은 엑스포에서 총포류도 전시했다. 수정궁을 태웠던 불은 우연일지 몰라도, 그곳을 빛냈던 산업화의 산물들은 오염·학살과 같은 재앙의 필연처럼 돌아온 사실을 인간은 뒤늦게 자각했다.

21세기가 된 지금, 인간은 또 하나의 교훈을 찾아가고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 대유행)에서 스스로를 지켜낼 백신 개발부터 공동체의 위기대응 능력까지 여러 해답을 풀어야 한다. 이 과정에서 미국·일본·서유럽 같은 이른바 선진국의 사회 체계를 신뢰했던 세계의 환상, 자립할 기회조차 얻지 못한 가난을 시장의 흐름 속에 던져놨던 정책의 잔혹성이 하나둘 무너졌다. 코로나19를 극복한 뒤 인간 사회는 그전과 많이 달라져 있을 것이다. 수정궁의 불 앞에서 “한 시대가 끝났다”던 처칠의 외침처럼 말이다. 이번에는 어떤 교훈이 우리를 기다리고 있을까.

김철오 문화스포츠레저부 기자 kcopd@kmib.co.kr