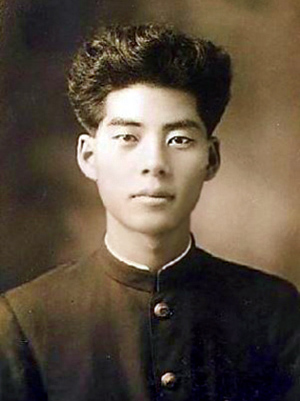

15년 전 일이다. 남한 작가 100여명은 그해 7월 평양에서 열린 민족작가대회에 참석했다. 시인 안도현은 ‘백석 평전’에서 당시 이야기를 풀어놓는데 간추리자면 이런 내용이다. 그는 북한 작가들을 만날 때면 물어보곤 했다. “백석 시인 이야기 좀 해주세요. 남쪽에서 요즘 대단한 인기를 끄는 시인이 백석이에요.” 하지만 그의 말은 무대 위 방백처럼 상대에겐 들리지 않는 듯했다. 끈질기게 묻고 보채도 북쪽 작가들에게서 듣게 되는 답은 한결같았다. “백석 시인은 말년에 전원생활을 하다가 돌아가셨습니다.” 백석(사진)은 북한에선 여전히 터부시되는 이름이었다.

1912년 평북 정주에서 태어난 백석은 스물다섯 살 나이에 첫 시집 ‘사슴’을 발표했다. 이 시집에 담긴 시들을 비롯해 그가 젊은 시절 쏟아낸 작품들은 한국문학의 아름다움을 드러내는 봉우리가 되었다. 그러나 시인으로서 백석의 삶은 자주 덜컹거렸다. 일본의 제국주의와 북한의 전체주의는 백석의 삶에 기다란 흉터를 남겼다. 특히 마지막 시를 발표한 62년부터 세상을 떠난 96년까지 백석이 보낸 마지막 34년은 아직도 오리무중이다. 백석은 북한에서 어떤 삶을 살았으며, 그가 펜을 내려놓은 이유는 무엇이었을까.

백석의 완전한 패배

‘일곱 해의 마지막’은 소설가 김연수가 ‘파도가 바다의 일이라면’ 이후 8년 만에 내놓은 장편소설이다. 백석은 48년 ‘남신의주 유동 박시봉방’을 발표한 뒤 작품 활동을 하지 않다가 56년이 돼서야 동시 작가로 활동을 재개했다. 하지만 이마저도 오래 지속되진 못했다. 그는 62년 발표한 ‘나루터’를 끝으로 더 이상 글을 쓰지 않았다. ‘일곱 해의 마지막’은 백석이 시인으로 활동한 마지막 7년을 조명한 작품이다(소설에서 비중 있게 다뤄지는 시기는 57년부터 63년까지 7년간이다).

백석의 꿈은 소박했다. “아름다운 북관의 도시에서 선생으로” 늙어가면서 시를 쓰는 삶. 그러나 세상의 거센 풍파 탓에 백석은 “완전한 패배”를 경험했다. “시는 깊어야 하며, 특이하여야 하며, 뜨거워야 하며, 진실하여야 한다”고 여겼으나 북한이 바라는 문학은 그런 게 아니었다. 들으라는 대로 듣고, 말하라는 대로 말해야 하는 게 저들의 문학이었다.

그렇다면 백석은 어떤 인물이었던가. 일제강점기에 그는 항일의 깃발을 들진 않았지만 친일의 편에도 서지 않았었다. 일본어로 된 시는 한 편도 발표한 적이 없었다. 결벽증에 가까운 기질 탓에 그날 입을 옷 한 벌, 양말 한 짝도 허투루 고르지 않는 사람이 바로 백석이었다. 이런 그에게 당과 수령을 찬양하는 더러운 시를 써야 하는 상황은 고역이었을 게다. 미래가 무망한 상황에서 백석은 친구로부터 이런 하소연을 듣는다.

“이 사회는 늘 기쁘고 즐겁고 벅찬 상태만 노래하라고 하지. 그게 아니면 분노하고 증오하고 저주해야 하고. 어쨌든 늘 조증의 상태로 지내야만 하니 외로움이 뭔지 고독이 뭔지 알지 못하겠지. …이런 세상에서는 글을 쓴다는 것도 마찬가지야. 자기를 속일 수 있다면 글을 쓰면 되는 거지.”

시를 쓰려면 자신을 속여야 했다. 백석은 낯 뜨거운 작품을 쓸 수밖에 없었다. 하지만 이런 작품들도 난도질당하기 일쑤였다. “낡은 미학적 잔재에 빠져 부르주아적 개인 취미로 흐른다” “순수문학의 잔재가 남아 사회주의 리얼리즘을 이해하지 못한다” “주체적인 우리의 생활, 우리의 감정이 없다”…. 결국 백석은 “개조의 시간”이 필요하다는 판정을 받고 험한 산골인 ‘삼수’로 가게 된다. 평생 글만 쓰던 백면서생의 삶이 결딴나버린 것이다.

소설에서 눈여겨봄 직한 부분 중 하나는 백석이 러시아 시인 ‘벨라’와 쌓은 인연이다. 백석의 한탄과 벨라의 격려가 담긴 다음과 같은 대화를 읽노라면, 그 시절 백석이 느꼈을 가없는 절망의 깊이를 가늠해보게 된다.

“저 역시 시를 썼던 사람입니다. 그러나 그 말들은 제 안에서 점점 지워지고 있습니다. 옛 지명들, 사투리들…. 폐허에 굴러다니는 벽돌 조각들처럼 단어들은 점점 부서지고 있습니다.”

“폐허를 응시하는 일이 시인의 일이잖아요? 그렇지 않나요? …당신 안에서 조선어 단어들이 죽어가고 있다면, 그 죽음에 대해 당신도 책임감을 느껴야만 해요. 날마다 죽음을 생각해야만 해요. 아침저녁으로 죽음을 생각해야만 해요. 그러지 않으면 제대로 사는 게 아니에요. 매일매일 죽어가는 단어들을 생각해야만 해요. 그게 시인의 일이에요. 매일매일 세수를 하듯이, 꼬박꼬박.”

백석이 살아보지 못한 이야기

김연수는 국립중앙도서관 자료실에서 과거 북한에서 나온 잡지나 신문을 읽으며 백석의 삶을 취재했다. 70년생인 김연수는 올해 쉰 살이 됐는데, 공교롭게도 백석이 마지막 시를 발표한 나이도 쉰 살이었다. 도서관 열람실에서 북한의 앙상한 자료들을 들추면서 그는 무슨 생각을 했을까. 어쩌면 그에게 백석은 스승이자 선배이면서, 동갑내기 친구처럼 여겨졌을 수도 있겠다.

소설가 박완서는 김연수의 대표작 중 하나인 ‘밤은 노래한다’가 출간됐을 때 추천사에 “상상하려면 사랑해야 한다”며 “작가가 기울인 노고 속엔 사랑까지 포함돼 있다는 게 도처에서 느껴진다”고 적었다. 이런 평가는 ‘일곱 해의 마지막’에도 어울릴 듯싶다. 백석을 향한 존경과 사랑은 행간과 자간 곳곳에 묻어난다. 선득한 아픔이 느껴지는 이야기를 모두 읽은 뒤 다음과 같은 내용이 담긴 ‘작가의 말’을 마주하면 흥건한 감동을 느끼게 된다.

소설에서 백석은 본명인 ‘기행’이라는 이름으로 등장하는데 기행은 37년 어느 여름날, 해변에 누워 덕원신학교 악단이 연주하는 바흐의 칸타타 ‘예수, 인간 소망의 기쁨’를 듣는다. 물론 실제로 기행이 이 연주를 들었을 가능성은 거의 없다. 김연수는 “언제부터인가 나는 현실에서 실현되지 못한 일들은 소설이 된다고 믿고 있었다”면서 이렇게 적었다.

“그에게 동갑의 내가 해줄 수 있는 것은 많지 않았다. 그저 사랑을 잃고 방황하는 젊은 기행에게는 덕원신학교 학생들의 연주를 들려주고 삼수로 쫓겨 간 늙은 기행에게는 상주의 초등학생이 쓴 동시를 읽게 했을 뿐. 그러므로 이것은 백석이 살아보지 못한 이야기이자, 죽는 순간까지도 그가 마음속에서 놓지 않았던 소망에 대한 이야기다. 백석은 1996년에 세상을 떠났고, 이제 나는 시인들이 가장 좋아하는 시인이 된 그를 본다.”

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr