이야기를 읽을 때 우리 뇌가 제일 먼저 하는 일은 감정 이입할 대상을 찾는 것이다. 뇌는 한시라도 빨리 그 사람의 편에서 생각하고 그 사람의 방식으로 느끼려 한다. 자신만은 객관적인 입장에서 소설을 읽는다고 생각하는 사람조차도 실은 특정인을 편애하고 있을 가능성이 크다. 이 무의식적 편애가 오랜 시간 인류의 소설 읽기를 추동해 왔다. 소설은 기껏해야 나 자신만을 경험할 수 있을 뿐인 한계적 존재로서의 인간이 타인의 눈으로 세상을 바라볼 수 있는 유일한 렌즈다.

‘클로리스’를 읽은 사람들의 반응은 대체로 비슷한 것 같다. 충격적이다, 혼란스럽다, 난감하다, 그런데 압도적이다! 나를 비롯한 우리 독자 공동체가 여느 소설에서 느끼지 못한 어지러운 기분을 느꼈다면 그 이유의 상당 부분은 적절한 감정 이입 대상을 찾지 못한 데에서 비롯됐을 거라는 게 내 생각이다. 주인공이 무려 둘씩이나 되지만 어느 한쪽도 내 마음 같지 않은 것이다. 내 마음은커녕 편들기도 쉽지 않다.

‘클로리스’는 비행기 추락으로 조난당한 노부인 클로리스의 모험기인 동시에 그가 보낸 희미한 무선을 근거로 동료들의 만류에도 불구하고 조난자를 찾아 나서는 젊은 구조대원 루이스의 탐색기다. 두 사람의 스토리가 교차하며 진행되는 이 소설은 일견 여성 연대를 그린 우정의 서사처럼 보인다. 그러나 두 이야기는 서술되는 시간도 다를 뿐만 아니라 실제로 두 사람은 만난 적도 없다. 두 사람의 이야기는 배후의 세계에서 의미론적으로만 연결된다.

일단 두 사람을 설명할 수 있는 키워드를 무작위로 나열해 보자. 여성, 아내, 감리교도, 노인, 조난자, 구조대원…. 그러나 이들의 면면은 우리가 해당 단어와 함께 떠올릴 수 있는 거의 모든 종류의 규범으로부터 최대한 벗어나 있다. “인생의 종말을 경험”한 뒤 세상에 복귀한 클로리스는 인간 사회가 축적해 온 규범과 관습을 신경 쓰지 않는 사람으로 바뀌어 있다. 인간 사회보다는 차라리 자연에 가까워진 그는 “도덕성이 선함의 닻이 될 수 없”다고 생각한다. “인간은 우리 모두의 편의를 위해 한 가지로만 규정되기엔 너무 많은 면을 가진 존재”라고도 생각한다.

바로 이 복잡성을 근거로 클로리스는 사회로부터 지탄받는 동시에 자신의 목숨을 살려준 인물을 ‘변호’한다. 이 변호는 문제적이다. 그런데 클로리스가 수호하는 건 기실 그 남성이 아니라 타인과 규정할 수 없는 감정을 나누는 루이스를 향한 것처럼 보인다. 조난자와 구조대원이었던 클로리스와 루이스의 관계가 소설 말미에 이르러 기묘하게 뒤바뀐 것처럼 보이는 이유도 여기에 있다. 구조를 요청하는 희미한 소리를 듣고 무작정 길을 찾아 나선 루이스만이 최후의 순간까지 클로리스를 포기하지 않은 것처럼 인간을 함부로 판단하지 않는 클로리스의 생각이 루이스의 조난당한 감정을 구원한다.

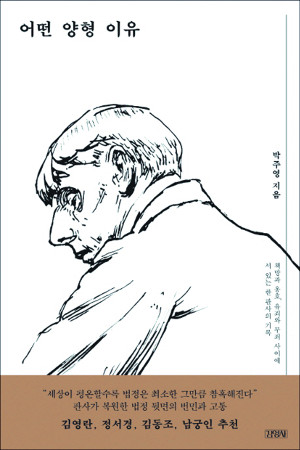

클로리스는 인간의 본질에 다가가기 위해 죽음을 넘어서는 경험을 해야 했지만 우리는 좀 더 가까운 곳에서 복잡한 인간을 관찰할 수 있다. 한 가지로 규정할 수 없는 다양한 인간의 모습을 날것 그대로 목격할 수 있는 곳. 다름 아닌 법원이다. 법원은 인간 탐욕의 전시장이다. 인간을 가능한 한 종합적으로 바라보게 된 클로리스의 시선과 ‘어떤 양형 이유’의 저자이자 현재 울산지방법원 형사합의부 판사인 박주영의 시선은 많은 부분에서 겹친다.

3개월 가까이 자연에서 지내며 도덕이나 선악에 대한 굳은 믿음을 저버린 클로리스처럼 저자도 “불법과 적법의 영역에는 선악이 개입될 수 없다”고 말한다. “선의와 악의와 살의의 거리는 생각보다 멀지 않다”는 그의 말이 너무 냉소적으로 들리는 것도 사실이지만 법정은 선악의 공론장이 아니라는 명제에는 인간 탐욕의 실체가 그대로 드러나 있다. 선한 욕망도 탐욕이 될 수 있다. 비극의 시작이 선의일 수도 있듯이.

‘어떤 양형 이유’는 판결문이라는 법적 언어 안에서 비교적 덜 제한적인 언어로 쓰이는 양형 이유를 바탕으로 해당 사건들을 둘러싼 쟁점, 법리를 해석하는 과정에서 판사들이 겪는 고민 등을 ‘인간적’ 언어로 보여 준다. 이때 ‘인간적’이라는 말은 일체의 선함과 무관하다. 판단하는 과정에서 겪는 수많은 갈래의 갈등과 두려움, 후회와 번민, 이른바 선명하지 않은 불확실성이야말로 ‘인간적’이란 말의 구체적인 의미다.

그렇다면 인간적이지 않은 것은 확실한 것이 되겠다. 가령 저자는 판사의 선 긋기가 그 안에 포함되지 못하는 수많은 사람을 벼랑 너머로 미는 결과를 가져오는 데 대한 두려운 마음의 경로를 솔직하게 보여 준다. 비단 저자의 두려움만은 아닐 것이다. 우리가 일상에서 내리는 너무 쉬운 판단들이 만들어 온 숱한 벼랑에 의해 얼마나 많은 사람들이 떨어졌고 지금도 떨어지고 있을지. 선 긋기 앞에서 두려워해야 하는 건 우리라고 다르지 않다. 쉽게 판단하지 않는 클로리스에게 영웅을 발견하는 이유다.

박혜진 문학평론가