지난주 8월 장마라는 희한한 일이 폭우와 함께 들이닥쳐 극심한 불편을 겪고 있다. 그런가 하면 지구의 반대편에서는 가뭄으로 식수마저 고갈되고 있다고 한다. 지구상 곳곳에서 벌어지고 있는 이상기후가 더 이상 이상하게 보이지 않는다. 이제는 어쩔 수 없나 싶기도 하지만 기후변화에 대응하려는 세계적인 협의가 실효성 있게 진행되고 있으니 아직은 포기할 때가 아닌 것 같다. 오히려 지금까지가 그저 걱정만 하던 시대였다면 앞으로는 이를 해결하기 위한 실천의 시대가 될 듯하다. 어쩌면 이상기후의 원인으로 지목되는 탄소 배출을 줄이기 위한 세계적인 규제가 우리 경제의 목줄을 죌 수도 있다. 기후 위기를 극복하려는 이런 강고한 움직임을 투자 기회로 이용할 정도니깐 말이다.

기후 위기 이전에 공장 멈출 수도

요즘 북극의 낮 기온이 15도까지 올라 하루 약 60억t의 빙하가 녹아내린다고 한다. 만일 북극 그린란드의 빙하가 모두 녹는다면 지구 해수면은 7.6m나 상승한다는데, 정말 그리된다면 저지대 도시나 산업시설은 난리가 날 것이다. 그런데 문제는 그 산업시설이 물에 채 잠기기 전에 멈춰 설 수도 있다는 점이다.

이상기후를 일으키는 온실가스를 줄이기 위해 많은 나라가 노력하고 있는 것은 익히 잘 알려진 사실이다. 그중 유럽연합(EU)은 2026년부터 탄소 배출 규제가 약한 국가와 탄소 배출이 많은 국가의 수출품에 대해 수입관세(탄소국경세·Carbon Border Adjustment Tax)를 부과할 예정이라고 한다. 미국에서도 2024년부터 철강, 시멘트, 화석연료에 탄소국경세를 부과하겠다는 법안이 발의돼 있다. 이들 산업은 발등에 불이 떨어졌다. 어물어물하다가는 기후 위기 이전에 공장이 멈추게 생겼다. 수출로 먹고사는 우리로서는 이상기후가 날씨 문제를 넘어 먹고사는 문제가 돼버린 것이다.

최근 유가 상승 배경에는 환경이 있다

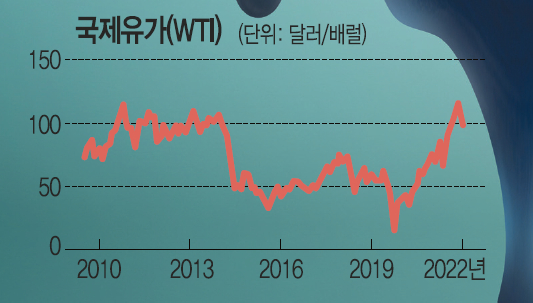

2010년대 초반 셰일오일(shale oil)이 혜성같이 등장했다. 지하 3㎞ 깊은 곳에 있는 원유를 수압파쇄법이라는 혁신적인 기술을 사용해 본격적으로 채굴하기 시작한 것이다. 미국이 그 중심에 있었는데, 덕분에 미국은 2017년 이후 최대 산유국이 됐다. 사우디아라비아 등 석유수출국기구(OPEC) 국가들은 셰일오일을 고사시키기 위해 산유량을 늘렸고, 덕분에 배럴당 100달러를 넘나들던 국제유가는 2016년에 30달러 밑으로 떨어지기까지 했다. 그러나 정작 셰일오일을 잡은 것은 OPEC이 아니고 미국 정부였다. 지난해 조 바이든 행정부는 출범하자마자 채굴 과정에서 수반되는 환경오염을 막기 위해 셰일오일 시추를 제한하는 강력한 규제를 폈다. 그때부터 셰일오일은 반(反)환경의 된서리를 맞고 생산량이 줄고 있다.

지금 국제유가는 100달러를 넘나들며 물가 폭등의 원흉으로 지목되고 있다. 그래도 바이든 정부는 셰일오일 규제를 풀 생각이 없어 보인다. 지난주 미국 상원을 통과한 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)을 보면 전기차 구매자에게 보조금을 주고, 풍력발전 등 신재생에너지 구매기업에는 세금을 깎아주겠다는 내용을 담고 있다. 장기적으로 석유 의존도를 줄여 인플레이션을 잡아 보겠다는 의도로 읽히는데, 인플레보다는 차라리 기후변화에 대응하기 위한 법으로 보인다.

오는 11월 미국 중간선거의 성패를 쥐고 있다는 고물가를 잡으려면 유가를 안정시키면 되고, 이를 위해서는 그저 셰일오일 관련 규제만 풀면 될 것 같은데, 미국은 오히려 친환경 정책을 강화하고 있는 것이다. 정유회사들의 반응도 흥미롭다. 지금 투자를 확대한다면 고유가 덕에 큰 이익을 볼 수 있을 텐데 그렇게 하지 않는다. 기업들은 향후 유가가 하락하는 순간 화석연료에 대한 규제가 더욱 강화될 것이라고 예상한다. 당장 셰일오일 시추공을 늘리려다가는 조만간 부도를 맞을 수 있다고 보는 것이다. 미국 정부나 기업이나 공히 기후변화에 대한 사회적 공감대를 의식해 거위의 배를 갈라 황금을 꺼내는 우(愚)를 범하지 않는 것이다.

ESG 투자 기회

이런 상황을 보노라면 기후변화에 대응하려는 세계적인 노력이 다시는 뒤로 돌아갈 것 같지 않다. 러시아 침략 전쟁으로 화석연료 사용이 일시 늘 수는 있겠지만 친환경에 대한 세계적인 실천 의지는 확고해 보인다. 이에 따라 과도기적으로 우리가 지불해야 할 비용이 적지 않겠지만, 한편으로는 이런 추세를 활용해 건전한 투자전략을 세울 수 있을 것 같다. 사실 십여 년 전부터 유수의 투자기관들은 이를 이용한 투자를 해왔다. 바로 ESG 투자다.

ESG란 Environment(친환경), Social(사회적 기여), Governance(투명한 지배구조)의 세 가지 개념을 모은 것으로, 기업의 재무적 성과를 제외한 분야에서의 성과를 말한다. 기업들은 원료 조달에서부터 생산·유통·폐기에 이르는 모든 과정에서 사회적·환경적 영향까지 종합적으로 고려해야 한다는 것이다. 소비자도 물건을 구입할 때 환경이나 기업의 사회적 책임까지 고려할 것이기 때문에 ESG가 높은 기업은 미래 경쟁력을 구비한 기업으로 평가된다. 이런 점에서 투자업계가 ESG에 기초해 투자하는 것은 당연하다고 하겠다.

우리도 이런 상황을 적절히 이용하면 좋을 것이다. 다만 사정이 그렇게 단순하지 않다는 점은 유념할 필요가 있다. 기본적으로 ESG 기준이 너무 모호하다. 통상적으로 수량화된 ESG 점수를 사용하는데, 계산 방법이 복잡하고 제공자마다 각기 다른 기준을 사용하고 있어 전적으로 믿을 수 없다. 현실적 대안은 친환경적이고 미래지향적인 다수의 기업에 분산 투자하는 것이다. 금융위원회가 작년에 추산한 바로는 ESG 관련 전 세계 투자 규모가 40조 달러에 달한다고 하는데, 우리도 여기에 소액이나마 동참하며 작은 기후전사가 돼보는 것은 어떨까.

한국은행 자문역